Enquanto eu escrevo isso sinto que deveria estar em qualquer lugar, menos aqui, com o computador no colo, o ar quente que sai dele fazendo a pele da minha perna suar. Mas eu tinha um acordo comigo mesma. Na primeira semana de janeiro de 2016 eu escolhi doze livros que estavam encalhados em casa. Para me incentivar a lê-los nos doze meses seguintes, eu me impus uma resenha no blog para cada uma dessas leituras. Por isso, aqui estou eu, na praia, escrevendo o último texto do ano para o blog.

Primeira resolução de ano novo: escolher um livro fino e com uma história leve para a meta de leitura do mês de dezembro de 2017. Eu não sei onde estava com a cabeça quando decidi que seria uma boa ideia ler Os demônios do Dostoiévski em dezembro. Nos últimos dias carreguei este livro para a praia, para a rede, tentando achar qualquer lugar fresquinho. Enquanto eu suava eu lia sobre neve, frio, umidade e lama entrando nas botas – teria ajudado se calor fosse psicológico, e até acabou dando um pouquinho de aflição, mas não foi o suficiente para me tirar do livro. Se eu tivesse pensado melhor não teria deixado Os demônios para essa época, mas falo isso pelo peso do volume, o da Editora 34 com tradução de Paulo Bezerra, e não pela história.

Porque a história é densa e sedutora. Num piscar de olhos eu estava lá com Nikolai Stavroguin e Piotr Stiepánovitch, que são tão complexos quanto qualquer grande personagem clássico e tão enervantes quanto esses vilões a que a gente se acostuma ao ler ficção de gênero. A intenção de criar uma história com fins assumidamente panfletários poderia ter atrapalhado meu envolvimento com a trama: poderia ser uma coisa agressiva e focada na política, e com chances de ser pobre esteticamente. Isso não aconteceu, embora eu só tenha conseguido entender o panorama e captar mais ou menos o espírito do tempo e do lugar lá pela página 150.

No centro do romance há um assassinato, que foi inspirado em um caso real em que um grupo niilista matou um antigo membro depois de desentendimentos. Dostoiévski teve que parar tudo o que estava fazendo para recontar o evento em Os demônios. Há um grupo de jovens comprometidos com um movimento revolucionário em que todos são iguais, em que todos podem vigiar, punir e matar. Dostoiévski critica a veemência infantil da juventude, suas certezas fundamentadas em não muito mais do que paixão e falta de experiência. Esses jovens, em um primeiro momento, quando Dostoiévski quer elaborar o quadro político e intelectual da Rússia do século XIX, parecem importantes com suas ideias revolucionárias, mas, depois que cada um é exposto numa visão cruel e ridicularizadora, sobra apenas um bando de garotos mimados, enfastiados, entediados e que precisam mais do que nunca ocupar a cabeça com questões menos abstratas, como o trabalho braçal.

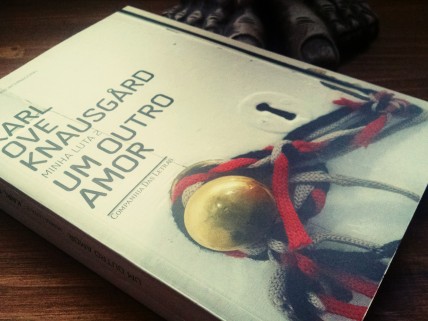

Quando li nesse ano Um outro amor, guardei uma passagem em que Knausgård falava sobre como era fácil que adolescentes se encantassem por Dostoiévski. Para ele o que os atraia ao russo era a força das questões existenciais, mas com uma certa “humilhação e aniquilamento de si próprio”, que seria muito particular de Dostoiévski (principalmente se comparado a Tolstoi que valorizava um texto com longas descrições de paisagens e interiores). Isso é verdade, tem lá um sentimento que não aparece em outro autor. Mas eu não sei. Não vejo muita gente caindo por esses encantos. Acho que os adolescentes da época de Knausgård até poderiam ler Dostoiévski por esses motivos, mas penso que isso mudou, e o niilismo tão discutido nos livros de Dostoiévski não interessa mais aos jovens. Acho que há muito pragmatismo entre quem está crescendo agora, muita ironia, certo medo de parar e olhar com calma as questões que aparecem na vida de todo mundo, do tipo “Por que levantar da cama?”. Claro, há milhões de memes e piadinhas sobre apatia, vontade de morrer, derrota e fracasso, mas será que isso não fica restrito mesmo a uma coisinha irônica e a um pouco de falsa despretensão? Acho, de verdade, que a história que todo mundo quer ler, repetidas vezes, é a do sucesso, do triunfo, da conquista do mundo pela força da individualidade. Para quem está atrás disso, Os demônios é um balde de água fria.

Quando eu comecei a ler livros mais “sérios”, Dostoiévski ganhava muita atenção nessas listas de leituras obrigatórias. Por isso li Crime e Castigo, e mesmo perdendo todas as metáforas e ideias da história, li com paixão o percurso de Raskólnikov, li como se fosse um romance policial. Isso é a melhor coisa de um livro realmente bom, e talvez essa seja mais uma razão do apelo de Dostoiévski entre corações adolescentes. Se você for novo e inexperiente (ou mesmo velho e inexperiente, o que não é crime) e as complexidades políticas, históricas e filosóficas te escaparem, a trama ainda vai te dar algo a que se agarrar.

♥

Agora, mudando muito de assunto: eu tenho aqui no blog uns poucos leitores bem assíduos, que nunca se manifestam mas estão sempre na minha cabeça. Especialmente para vocês, e acidentalmente para quem chegar por acaso, eu desejo um ótimo 2017. Não é nada, não é nada, mas é um novo janeiro. Quando o calor dá uma trégua, ou quando a gente toma um sorvete, os dias ficam muito bonitos.